ブログ

劣後出資比率は高ければ高いほどいいの?事業者と投資家の損得は?

2025年3月31日こんにちは!内藤でございます。

本日は、不動産小口化商品の大きな特徴である優先劣後構造について、以前書いたブログとはまた別の視点で解説していきたいと思います。

優先劣後構造は、投資家保護に繋がる仕組みで、不動産クラウドファンディングなどで採用されています。

元本割れ対策に必須!『優先劣後構造』仕組みについては以前掲載したブログもご覧ください🎵

本日のお題

劣後出資比率は高ければ高いほどいいの?事業者と投資家の損得は?

劣後出資比率の高さは、投資家様の出資元本の保全に繋がりますが、投資家様にとってのメリット・デメリット、事業者側のメリット・デメリットについても気になるかと思います。

まずは、劣後出資比率が高い場合の投資家様にとってのメリットとデメリットについてご紹介します。

<投資家様のメリット・デメリット>

メリット

✅投資家保護: 優先出資者である投資家様は、劣後出資者(事業者)よりも優先的に利益の分配や出資価額の返還を受けることができ、投資リスクを軽減できます。

✅安心感: 事業者自身も出資し、一緒にリスクをとっていくという安心感。(同じ船にのる)

デメリット

✅投資できない可能性:事業者側の出資比率が高い場合、一般募集する金額が少なくなります。

同じファンド規模でも、劣後出資比率が高くなると、当然優先出資総額は下がります。

弊社の商品においても、ファンドの規模が小さい商品ですと、抽選式での募集となることが多く出資できないことも。

✅リターンの減少: 一般的にリスクが大きいほど利回りが高くなります。

劣後比率が高いと投資家様にとってリスクを抑えた運用が期待できるため、ファンドの想定利回りは低くなることが多いです。

<事業者のメリット・デメリット>

メリット

✅利益増:受け取る利益が大きくなります。

✅売却しやすい: 売却の判断を行う際に投資家様へ返還する出資の価格割合が低くなるため、第三者への売却がしやすくなります。

デメリット

✅資金調達の負担増: 多額の自己資金を投じる必要があるため、資金調達の負担が大きくなります。

✅リスクの集中: 事業者側の出資比率が高いことは、事業者のリスク負担が大きくなります。

✅投資家層の縮小: 同じファンド規模でも、劣後出資比率が高くなると、当然優先出資総額は下がります。

出資できる枠が少なくなるため、出資したいと思ってくださった投資家様の投資の機会損失に繋がり資金が流出してしまう可能性があります。

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

劣後出資比率が高いことは、事業者にとってはハイリスクハイリターンとなります。

ではなぜ「なにわファンド」では、比較的高めの劣後出資をしているのか。

不動産特定共同事業を資金調達のひとつとして活用することで、築古や既存不適格物件であっても、資産価値の向上が見込めると判断した不動産を、金融機関から借り入れをすることなく取得することが可能となります。

銀行借入に依存することなく、多くの資金調達の手段があることは、資金効率がアップし経営上のリスク分散になります。

しかし、投資家様にとっては非上場の中小企業が運用する投資商品への出資は、企業の信用リスクも伴いハードルが高くなります。

高いハードルを乗り越え、私どもを信頼して大切なご資産をお預けくださっていますので、できる限りリスクを軽減したいという思いから、劣後出資比率を高めています。

弊社のメイン商品「まいどシリーズ」では、投資家様の利回りや元本の保全を図るため、劣後出資比率を20%~35%の範囲で設定し、安定した賃貸利益を分配しています。

不確実性が高い売却に関するリスクを事業者が先に負う分、売却利益は事業者へ分配しています。

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

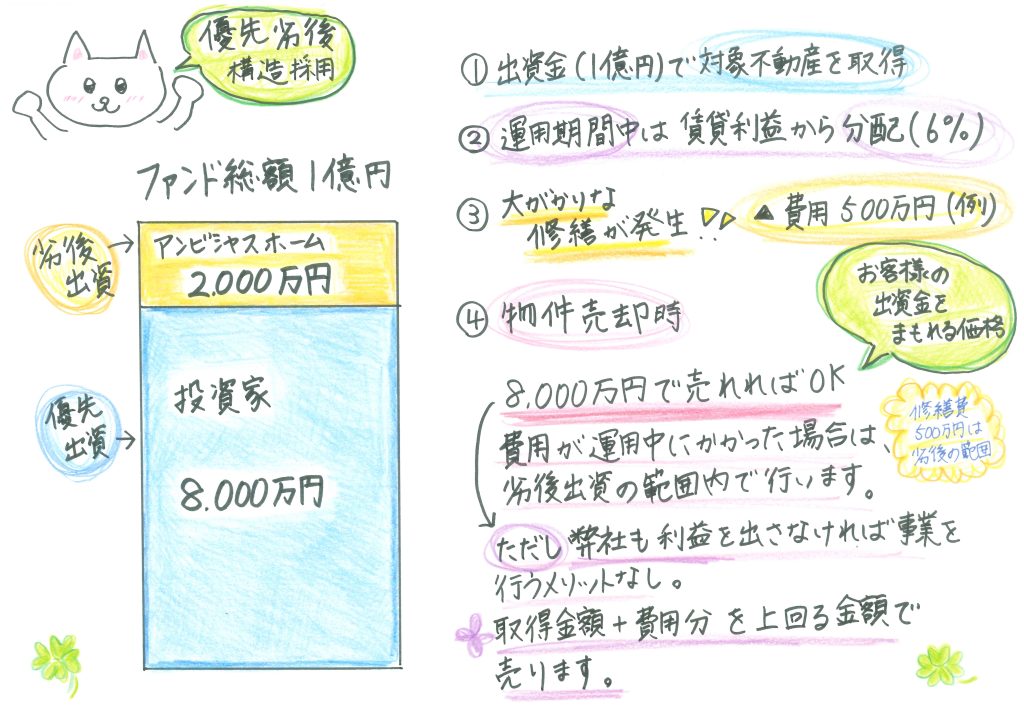

優先劣後構造について、少しでも皆様にとって理解を深めていただければと、優先劣後構造の具体例を描いてみました(*^-^*)

<ファンド規模が1億円のまいどシリーズ商品例>

投資家様から8,000万円出資を募り、事業者も2,000万円劣後出資し、対象不動産を1億円で購入。

2年間運用した場合を説明します🎵

運用期間中は、賃貸利益を想定年利6%で分配します。(分配回数はファンドによります/日割り計算)空室リスクは、事業者が先に負います。

運用満期後は再組成(同じ不動産で継続商品を作ること)や事業者への売却を想定しています。

※運用期間中でも有利な条件での売却を検討します。

※再組成の場合:ファンド総額の2割ほど規模を縮小していく予定です。

🌸万が一の事態に陥った際のリスク対策

優先出資金額を上回る価格にて売却できれば出資者の元本の保全に繋がります。

なにわファンドでは、不動産を取得する際に、可能な限り不動産鑑定書を取得し、優先出資総額が鑑定評価額を超えないように比率の調整をしています。(契約成立前書面に鑑定結果を記載)

退去のリスクが高いと事前に判断した場合にも、劣後の比率を高めることもあります。

また、弊社の直近3期分の決算書も契約成立前書面に添付をするとともに、マイページからもご覧いただけるようになっております。

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

劣後出資比率は、あくまで投資判断における一つの要素となります。

投資商品は、様々なリスクが伴います。

投資に絶対はありません。

劣後出資が高ければ、それだけリスクが軽減されますが、多すぎると事業者の経営にも影響を与えます。

弊社では、多角的に検証を重ねたうえでファンドを組成していますが、当初想定した期間での第三者への売却ができなかった場合には、運用期間の延長、償還遅延等のリスクも上がってきます。

元本も保証されません。

余裕資産での運用をお願い申し上げます。

なにわファンドでは、リスクなどもしっかりと開示し透明性の高い運営を心がけていますので、運営について、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

皆様の資産運用のひとつとしてお役に立てれば幸いです🎵

最後までご高覧いただき誠にありがとうございました。<(_ _)>